放水这个词,最近两年听的耳朵都起茧了,但是自从确立通缩后,为什么迟迟不见央行大放水?当年日本就是拼命放水实时查股票配资,结果是三十年的货币宽松政策,换来的是越来越严重的通缩。从日本的经验我们可以得出一个结论,越放水,越通缩。这种违背常识的结论背后,有什么逻辑?

聊这个问题之前,我们先来看一下当下宏观经济的现状。美联储执行了两年的高息政策了,资本外逃肯定是已经事实发生了。从2024年4月份开始,外汇占款已经连续15个月下降,货币乘数早已达到一个极限。这背后,是债务的持续增长。税收下降的大环境下,财政刺激政策所能起到的效果有限。房价持续下行说明,房地产行业套牢社会游资失败,这导致地产企业暴雷接连不断。

那么问题来了,接下来,是增加财政赤字,还是进行量化宽松呢?

增加赤字,意味着增加公共债务,量化宽松则意味着通过货币政策工具向市场注入流动性。市场能否发挥作用的关键在于信心,这种情况下,无论采取哪种措施,投入多少流动性,最终都不会起到太大的作用。说白了,2015年的时候还可以靠量化宽松救一波,现在的大环境,市场倾向于保守,大家不愿意增加负债,就算央行想要放水,也放不出来。

从过去一年的宏观数据看,资本外流,股市难有起色是当下宏观层面最大的困境。在美元没有大幅度降息的前提下,扩张信贷意味着市场流动性会因为汇率压力太大而导致更严重的外流。试问大家,现在有多少人有心思去换美元,买黄金做保守防御姿态的?这意味着流动性不会因为放水而宽裕,反而因为汇率承压出现更强烈的保守储蓄行为,如果汇率因为过渡放水撑不住,反而会出现溃堤的风险。

原因很简单,美元虽然没有持续加息,但是其高利率政策已经维持了很长时间了。这个时候,信贷扩张本质上是在稀释人民币的购买力。而资本外逃最大的坏处,就是国内流动性承压。说白了,只有堵上资本外逃漏洞的前提下,才能保障放水的有效性。

一旦资本外流风险成为趋势,那么现如今,各经济层面早已绷的紧的不能再紧的债务链条,马上就会因为流动性枯竭而出现崩断的风险。现在的现状是,大规模加息,会导致流动性枯竭,大幅度降息,又会导致汇率承压,资本外流,一样会导致流动性枯竭。等于是悬在半空,上不去下不来的感觉。

2025年一季度,消费者物价指数整体下滑0.1个百分点,其中生活必需品下滑幅度较大,公共服务产品价格略有上涨。这意味着,大家不愿意增加消费,但是不消费不意味着必须的开支不涨价。或许,公共服务产品的涨价,目的是为了引导温和的通胀,但是这种引导最终没有惠及全社会,所以这不能算是整个社会实现了温和通胀,相反,反而在加剧大家防守型经济决策的确立。

这个时候,为了保住全社会财富,只有从汇率层面入手,保住汇率的同时,尽可能出手拖住物价,尤其是房价快速下降的趋势。在通缩确立的环境中,保住汇率的本质是在吞下国际通胀,这是保住全民财富的代价,毕竟保汇率需要消耗更多的外汇,而外汇占款下降本身就是在抽走国内的流动性。本来M1增速就不乐观,再拿走部分流动性,不就意味着保汇率本身就是在确立更严重的通缩吗?如果汇率贬值的风险长期存在,硬撑着保汇率的后果,是经济大萧条。

从2024年4月份到2025年3月份,外汇占款连续15个月下降。外贸企业不结汇,则外贸企业的利润不表现为人民币流动性,这种情况下,通胀怎么起来呢?为了补充流动型,央行必须长期进行各种有针对性的流动性投放。大家要明白,这种流动性投放本质上没有信贷支持,相当于在给货币池子注入无源之水,如此,货币汇率持续承压的情况就难以改善。结论很简单,既要货币不贬值,又想要投放流动性,两者同时满足的条件只有一个就是社融增加。仅仅通过货币数量增加,长期贬值的压力只会越来越大。

那么这种困境有解吗?答案是消费,消费旺盛意味着货币乘数增加,这也是为什么过去一直在提刺激消费的原因。但是消费不是靠刺激就能起来的,大家缺的不是刺激补贴的那点钱,而是没有基础消费的那点钱。所以必须从提高居民收入入手,才能真正实现促进消费的目的。

试问大家,作为世界工厂的我们,本身又处在中美关税战的风口浪尖,本来就想要通过极限压缩成本的方式来缓解出口的下滑。这个时候加工资,外贸企业是否能承受呢?如果外贸企业因为工人工资增加而失去国外订单,是否意味着工厂做不下去呢?工厂的订单消失了,大家还有工作吗?没了工作,就不简单是收入下降的问题了,而是直接没有了收入。没了收入,又该怎么消费呢?

从制造业成本是视角上看,人工工资在商品成本中的占比大约只有15%。按道理说,工资增加固然会导致成本上升,但是工资增加个10%也只会导致成本上升不到2%,很显然,工资增加导致商品成本上升的比例是非常小的。那么问题来了,为什么成本增加这么一点,企业就受不了呢?

说个大家网上看到的段子,猪肉涨价了,卖鱼的也会跟着涨价,毕竟卖鱼的也要吃猪肉。看似鱼肉和猪肉价格之间没有必然的联系,但是社会消费品涨价是有联动性的,当生活必需品的价格上涨后实时查股票配资,整个社会的生产成本都会同比例上涨,如果整个社会成本不跟着涨价,那么就没有更多的收入为单一的商品涨价买单。

高房价不是经济成果,相反,整个社会的收入上涨赶不上房价的涨幅,那么整个社会强行为房价上涨买单的后果,就是抑制其他行业的发展,更有甚者会反过来消灭其他的行业。从房地产失败的国家案例来看,依靠房地产拉动经济的后果,就是吃苦头。

不知道有多少小伙伴会关注摩根士丹利,关注高盛对中国经济的报告?从他们的发言中,我基本可以得出一个结论,这些个金融机构不遗余力在劝说经济决策部门进行放水刺激。其实金融机构之所以这样建议,道理也很简单,他们手里持有的资产如果不刺激就会持续贬值,只有刺激才能让他们解套,或者高位套现出局。

大家去看看现在的M2数据,都325万亿了,十年前的2016年,咱们的M2才155万亿。M2的本质,是债务,这说明过去十年来,我们的债务扩张了一倍不止。这里有个很有意思的问题,如果房地产能够作为衡量财富的标准,现在的房价明显差不多已经跌超了2016年的水平,意味着我们的财富相比2016年不仅没有增加,还减少了,但是我们的债务却扩张了一倍。说明什么?说明这些扩张的债务本身就在金融机构里面空转,为了继续将这个游戏继续下去,只有借新还旧。

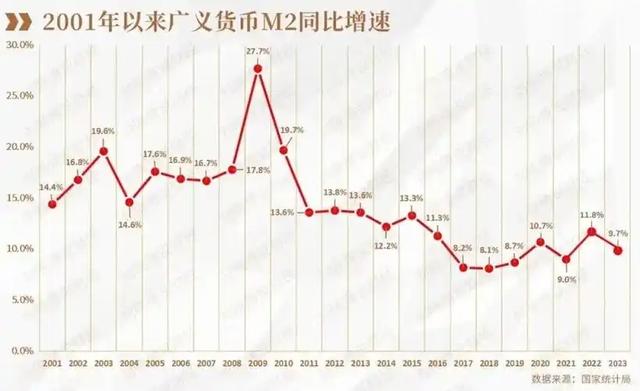

随着全社会厌恶债务,持续还债的那一天开始,事实上M2扩张的极限就已经到来了。从过去十年的数据看,M2的扩张速度一直在加速,2024年增速超过20%,但是今年一季度,M2的扩张速度只有8%,说明M2的扩张速度在下降,而且是快速下降。当M2的扩张停止,最后的结果是什么?不还是通缩吗?

广义货币的持续扩张意味着,货币政策的效果越来越小,当债务增加到一个极限之后,银行为代表的金融机构肯定是首先撑不住的。试问大家,银行在撑不住之前会干嘛?肯定是收紧信贷,抽回贷款啊。这意味着整个社会的债务将会随着银行的压力扩张而出现违约的情况。

债务驱动之下,本质上是个债务击鼓传花的游戏,大家看了这么多年的M2扩张,或许在未来,全社会减少贷款,而出现广义货币见顶,甚至减少的那一天。

顺带聊一下产能和价格的关系,产能到底是不是过剩,这个要从债务的视角去看。毕竟信贷维持的产能本质上让市场价格出现了扭曲,只有停止放水之后,价格才能回归正常水平。市场平衡的产能到底是否过剩才会真正体现出来。

现在的问题是,地方上为了收入,还在堆产能,投资回报率在放水的稀释下会越来越少。当投资回报率连债务利息都无法偿还,这种投资还有必要吗?可能很多人觉得,基建也是一种拉动经济的方法,但是基建依靠的也是债务增加,需要靠以后的消费来偿还。如果基建的收益连利息都还不上,那么这种基建还有意义吗?

但是不管基础建设的投入是否有意义,只要是信贷,都会有利息,无论多低的利息都是成本。信贷利率下降的作用是缓解GDP数字的下降,但是无效投资越多,创造财富的能力也就越低,通过债务转化成的GDP数字也就越少。当债务越来越多,就需要发行更多的债务来维持借新还旧的游戏。最终,商业银行的流动性会被债务的维持给全部拿走,市场正常维持的流动性该从何而来呢?说到这里,相信您也就明白了,为什么去银行取自己的钱这么难了吧?

那么如果一直这样玩下去,会有什么后果呢?很简单,极限的状况是利息支出拿走全社会的流动性,整个社会经济活动停止!想要止住债务的持续扩张,就要主动刺破债务泡沫,让整个社会将债务负担给卸下来,轻装上阵。但是债务泡沫破了,意味着我们手里的资产价格下跌,货币汇率极限承压。到时候,保不住汇率,也保不住财富。谁来为这件事情负责呢?所以大家只能在这种庞大的债务游戏下继续负重前行了。

也就是说,央行必须时不时的通过货币政策工具,向撑不住的债务放水。这会反过来导致汇率承压,那么又要收回其他相对宽裕行业的流动性,让汇率压力下降。如此,则可以做到即保住汇率,又保住资产价格。不过这个游戏是很危险的,这也是为什么我们一直引导房价下降的原因。现在互联网上各种房子要起飞的言论大家看看就行了,房子真的飞起来,只会导致更多的产能,更多的债务,更大的金融风险。

现在各种房吹的背后,就是基于央行大放水的前提而来的。有几个人想过,放水的本质是为了救资产价格,但是这种救绝非引导房价上涨。按照上面的理论,房价上涨必须要全社会所有生产要素价格上涨来支持。如果房价上涨会导致更严重的消费品价格下跌,那么企业该怎么活下去呢?

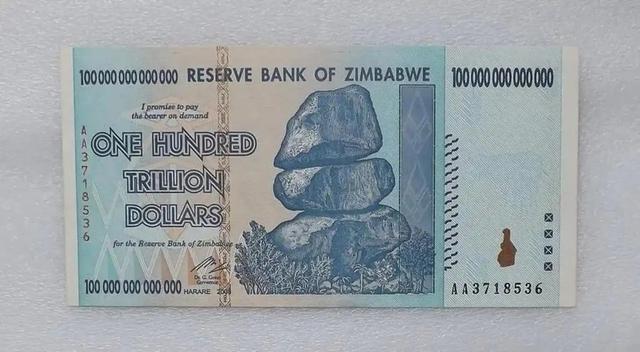

从当下债务,房产,消费,M2等等宏观经济数据层面看,引导房价上涨,无疑是在破坏市场的有效性。当出现企业因为房价上涨而自身价格上涨达到成本临界点之后,只有关门歇业停止生产。这个时候,要么社会经济活动停止,要么不管不顾大规模放水,这种级别的大水漫灌什么后果?大家可以去参考津巴布韦。

本文最后呢,跟大家聊聊社会各阶层在未来的状况吧。

首先,底层人生活质量会很稳定,不会有什么问题。

最近,不止一次看到一个网络梗,说什么凡是躺平的,不买房不负债的都赢了。而努力买车买房,负债将自己的余生都套牢了。很显然,当年的日本也是这种情况。

因为底层民众没有负债,本身收入也不高。通缩之下虽然收入不会增加,但是物价的平稳下降反而会让这些人基本生活得以保障。

其次,城市中产会随着房价下跌而大范围跌落,算是紧缩环境下,最悲惨的一波人

城市中产是什么?是因为他们的收入高吗?看上去好像是这样,但事实上,绝大多数城市中产的收入并不比打螺丝的工人高多少。他们之所以崛起为中产,无非是随着房价的崛起而选对了决策,买了房子而崛起罢了。

在这一波房价下跌中,能够清空负债,将房子换成现金资产的人,会在接下来的时间里过的非常舒服。但是那些依然持有房产和大量负债的中产,会因为钢性债务导致多年努力归零,甚至还会因为房产断供而出现负资产的情况。如果这群人再叠加中年失业,投资失败,那么余生就只有再还债中度过了。大家觉得,那么多人轻生是为什么呢?

第三,富人的资产在任何时候都会持续膨胀,他们是跳脱经济周期的真正赢家。

无论在哪个社会,少部分人掌握绝大多数财富都是正常现象。这部分人拥有常人所不具备的经济嗅觉,而且资产大多全球配置,不会因为一个地方,一个时期的紧缩而出现跌落的现象。就像一个人手里握有几十亿现金,他什么都不用做,就足以对抗所有的风险。更何况他们会在这个时候选择保守的投资策略,在实际利率为负的时代,依然能挣到不错的收益。而如果中产手里只有几万块存款,面对几十年的债务,又该何以自处呢?

第四,体制内不再是避风港湾,相反,一些没有必要的外围人员会成为第一时间被清退的对象。

最近大家有没有看到某医院清退人员的新闻?紧缩的本质,是蛋糕在缩小,体制内虽然可以依靠大伞短暂的享受一刻的风平浪静,但是市场的寒冷是会由下而上传导的。最后只会有少部分核心人员可以独善其身,绝大部分人最终还是会被淘汰的,只是要看具体撑到什么时候罢了。现在这个医院只是清退中专学历的工作人员,随后大专,非双一流院校的毕业生也会逐渐成为清退的对象。

国企会因为社会责任不得不进行改革和裁员,只不过现在还没到90年代的程度,可能裁员的情况不会那么快发生罢了。但是大家还记得砸锅卖铁吗?各地的地方国企,不也是可以换钱的对象吗?

最后是农民,会成为整个链条中,生活最稳定的一个阶层。有心的同学可以去看看1929年美国经济大萧条,罕见的出现了逆城市化的现象就明白农民在这场紧缩中的作用了。可以预见的是,农产品的价格下降,并不会对农民产生多大的影响实时查股票配资,无非是少买几件衣服,少消费几件商品罢了。现在农村人特别强调存粮食,这跟过去是从来不存粮是截然相反的。这说明大家对未来是有清醒的认知的。

财盛证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。